HISTORY

創業期

創業者・久世福松は1916年に6人兄弟の四男として誕生。3歳の時に父・久世忠八の事業が失敗し、貧乏生活を余儀なくされた。朝から晩まで働き詰めの母を見て育った福松は「いつか母を楽にしてあげたい」と固く心に誓い、長兄・亀雄から事業を興すことを勧められたこともあり1934年18歳にして久世商店を創業し、ウスターソースの製造直売を開始した。創業当初は食堂やミルクホールを回り、製造したウスターソースやトマトケチャップの他にも仕入れ商品の缶詰、コーヒー、ジャム、醤油、酢、香辛料も販売していた。やがて得意先から「こんな食材はないか」と相談を受ければ探してお客様に届け、また、外側が凹んでしまった凹缶やサビ缶のフルーツ缶詰などを安く仕入れて提供するようになった。お客様のどんな声にも応える「頼れる食のパートナー」を掲げる久世の商売の原点がここにある。

久世商店が軌道に乗り始めた頃に太平洋戦争が勃発。福松は兵役を免除されたものの、従業員の多くが戦争に取られたことで人手が足りなくなり、久世商店も開店休業の状態に。更に1945年4月の東京大空襲によって工場も自宅も全焼した。戦後、福松は精力的に久世商店の復興に取り組み、1年後の1946年に社屋を再建。翌年には工場を建て、ケチャップ、ソースの製造販売を中心にして業務が再開された。福松は仕事を再開するにあたって「再建の誓い」を書き記している。

①銀行は貸してくれないからアテにしない

②親戚には一切資金の援助は請わない

③仕入先には絶対に迷惑をかけない

幼少から貧乏な家で育ったゆえに、お金の尊さを肌で知り、この誓いにもその苦労がにじみ出ている。そして戦後、洋食文化が急速に広まるという時代も味方し、大規模な取引先を次々と開拓。さらに1953年には「ターバン印」のカレー粉を発売。ソース、ケチャップなどのブランドを「ターバン」に統一し、製造会社としての久世商店を支えるオリジナルブランドが誕生した。

転換期

1964年、福松はアメリカのハインツ社、デルモンテ社の工場を視察した。巨大な製造設備とその資本力、ブランド力に圧倒された福松は帰国後、製造の比率を徐々に下げ、卸の比率を増やす「脱トマトケチャップ経営」を推し進める。1967年に商号を「株式会社久世」に変更し、1970年には福松の長男の健吉が入社した。健吉は毎年のように渡米してアメリカの大手業務用卸を視察し、先進的なアメリカの業務用卸の機能やサービスこそ「脱トマトケチャップ経営」を目指す久世に必要と考えた。「業務用の卸を追求するのであれば、店舗で必要な食材から消耗品までを品揃えするフルライン化は必須である。それには、お客様が必要なものを必要な時に届ける物流機能も必要だ。」そう考えた健吉は福松へ進言し業務用卸への業態転換を計った。健吉はホテルや空港、外食チェーンや大手飲食店の開拓を積極的に行い、1972年からメイン料理の添え物となるポテトなどの冷凍野菜の取り扱いを始め、更にその翌年には調理冷食、冷凍魚介類、冷凍畜産の販売を開始した。久世はフルラインでの食材提供を会社の基本方針に定め、次々にその機能の強化・充実を図っていった。

1974年、デニーズジャパンがデニーズ1号店をオープン。卸の担当は久世。デニーズでは社員1名に数名のアルバイトスタッフという体制で店舗を切り盛りしており、料理は厨房に専門のコックを置かない画期的な店舗オペレーションであった。それを実現するために、卸は完成したメニューに限りなく近い状態での食材提供が求められた。そこで久世はメニューに合わせて標準化されたサイズに加工したポーション・コントロールを提案。多忙な厨房を切り盛りする店舗で非常に喜ばれた。

デニーズとの取引をキッカケに、メニュー提案型の営業を推し進めていた久世。商品ラインナップが急激に増えるなか、営業が配達を兼ねるルートセールス型の形態では、刻々と変化する顧客ニーズに対応しきれなくなっていた。そこで、配送と提案営業を別々に機能させる商物分離体制へと、久世は大きく舵を切ることとなった。

デニーズは品質管理を徹底していたため、久世及び仕入れ先にも品質管理体制を求めていた。そこで1983年、品質管理室を設けた。

デニーズとの取引は、アメリカの業務用卸を目の当たりにし、久世をフルラインの業務用卸として発展させたい健吉にとって、重要な示唆をもたらすものとなったのである。

1970年代後半、大手食品メーカーが業務用デミグラスソースやスープの開発、販売を促進していったが、コックを満足させるレベルには至っていなかった。さらに物価の高騰、人件費上昇など、益々、厨房のコックたちは時間や手間のかかるブイヨンやデミグラスソース作りに苦労していた。こうした外食産業の現状をみて、1978年に副社長に就任した健吉は「あなたのお店のセントラルキッチン」というキャッチフレーズで、天然素材だけを使った高品質のブイヨンやフォンドヴォーを開発・販売する会社キスコフーズを立ち上げる。かつてケチャップやウスターソースの製造を行っていた久世が、再びメーカーとしての事業を開始したのである。

成長期

1980年代、久世がこの時期に注力したのが、顧客満足の更なる向上である。その一つがメニュー提案力の強化で、バリエーション豊かなメニューを提案するため、栄養科出身者を集め、メニュー開発を支援する体制を整えた。そして1995年頃「メニュー開発課」を設立。お客様に対してメニュー開発課による「デリカ・惣菜セミナー」を実施することになった。それはやがて「食材セミナー」へと進化し、さらに現在の展示会「フードサービス・ソリューション」の開催へと繋がっていった。

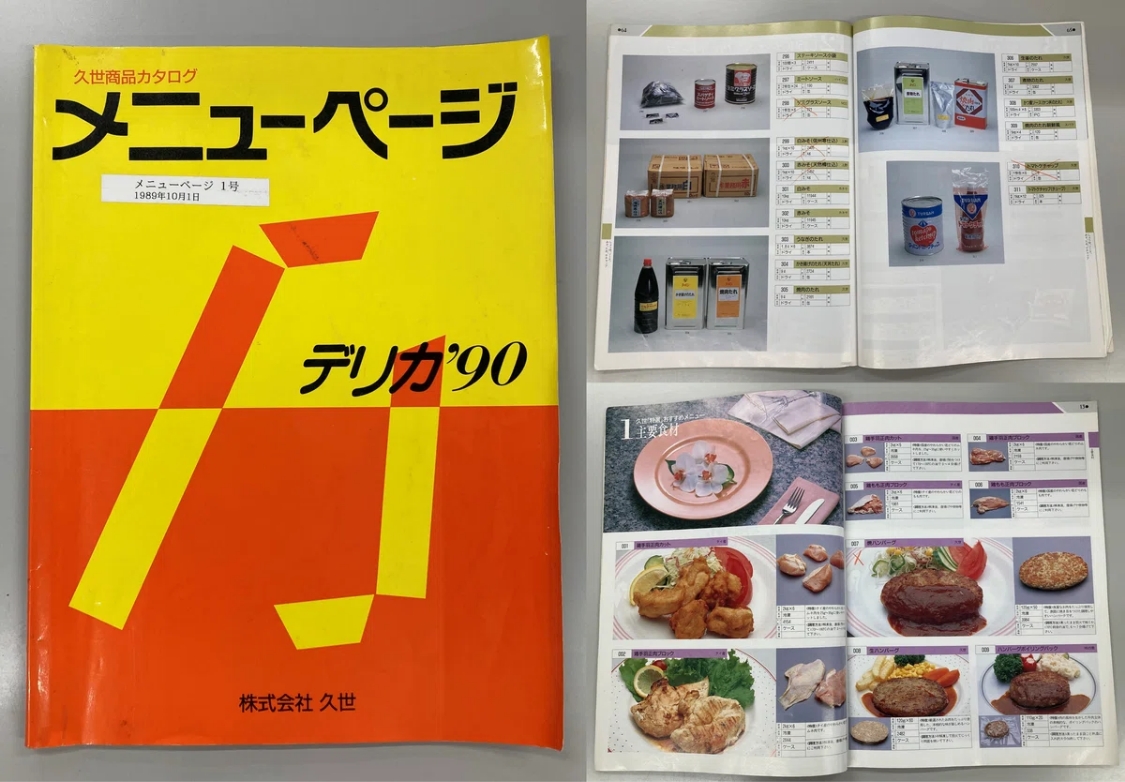

1970年代後半に取引が始まった、ほっかほっか亭の店舗には40~50品目の弁当用素材とともに写真が掲載されている商品カタログ兼注文書のような久世のファイルが置かれていた。社員食堂などの他の業態で使える素材も多く、商品カタログを渡すとお客様から喜ばれ注文につながることも多かった。これが1993年に刊行された久世の総合食材カタログ「メニューページ」へとつながっていく。カタログの食材を使い、和洋中などのジャンル別に料理を紹介するレシピ集も用意され、提案型営業を支える重要なツールとして多くのお客様のもとで活用されることとなり、今に受け継がれている。

顧客満足向上の施策として、メニュー提案力とともに重視されたのが営業・物流体制である。1977年、久世は初の営業所となる神奈川営業所を開設。さらに1986年に千葉営業所が開設され、その後も埼玉営業所、多摩営業所、さらには名古屋営業所、関西営業所なども開設。

1999年には、品質管理の徹底と保管設備の統合、配送効率の向上を図るため、埼玉県戸田市に「首都圏DC(ディストリビューションセンター)」を開設し、本社の配送センターと埼玉営業所の物流機能を統合した。2001年には、横浜に「首都圏南DC」を開設。物流の基幹システムも現在のベースとなるものへと大幅にリニューアルされた。

1980年代以降、久世は一つの問題を抱えていた。それは、社員の定着率の悪さである。慢性的な人材不足に加え、営業担当者には顧客対応と物流の両方の役割が課せられて早朝から深夜まで働く日々が続いており、辞めていく社員も少なくなかった。そこで会社に対する求心力の向上を目指した社内体制と風土の改革に着手する。その一つが1994年、創業60周年を機に導入した新たなCI(コーポレートアイデンティティ)である。

スローガンは「システムで運ぶ、つくる、考える『頼れる食のパートナー』」

こうして久世は単なる食材中心の卸から、人・もの・情報のあらゆる局面において付加価値の提供を目指す「頼れる食のパートナー」としての存在価値を社内外へ知らしめていくのである。

発展期

1990年、久世の経営を受け継いだ健吉は、会社を成長へと導くためには明確なビジョンを持たなくてはならないと考えていた。社員全員が胸を張って仕事ができる会社を作りたい。企業としての存在感を示し、方向性を明確にするために選んだのが「上場」。そして2001年9月12日、久世はJASDAQ上場を果たした。上場を機に更なる発展を目指して久世は邁進する。まず、業界初の試みとして全国一括の物流ネットワークシステム、「KZNシステム」を構築した。

日本で初めてフォンドヴォーを商品化したキスコフーズは、原料の安定調達を図るため、2003年よりニュージーランドでフォンドヴォーの委託生産を開始。2011年5月にはキスコフーズ・インターナショナル・リミテッドを設立し、ニュージーランドでの生産を自社の事業とした。

久世本体では2011年2月に海外での活動を統括するための海外事業部を設置した。同年9月に海外統括会社「久世(香港)有限公司」の操業を開始し、翌年1月には上海峰二食品有限公司に出資して現地での食材卸売事業に進出。5月には中国内陸部での業務用食材卸業展開のため「久華世(成都)商貿有限公司」を設立した。

自社のデザート製品が人気を博し、久世のPBとして広く扱ってほしいという顧客の要望から、2008年、久世のPBの代名詞ともいえる新ブランド「Dolceze(ドルチェーゼ)」が誕生。2013年にはノンフードの販売強化を目指し、PBの「キッチンサポート」ブランドを開始。オリジナル製品の開発を担う商品部に加え、レシピやトレンド情報の収集・発信を行うメニュー開発課という二つの専門部隊がメニュー提案を行う営業活動に絶大な効果を発揮することとなった。

2009年7月に生鮮野菜や青果類を専門的に扱う株式会社久世フレッシュ・ワンを設立。「市場に当日入荷した生鮮野菜類を当日お届けする」をコンセプトに、豊富な商品知識に基づく生鮮野菜の調達力・提案力を誇る久世フレッシュ・ワンの営業活動は取引先からも大いに評価され、業務用食材のトータルサプライヤーを目指す久世の一翼を担う存在へと成長しつづけている。

2007(平成19)年、3代目となる久世真也が入社。創業75周年の「感謝の集い」の席上で健吉は「首都圏No .1」「お客様満足業界No .1」「グループ売上1000億」の実現を宣言。今一度原点に立ち返り、創業者福松が築き上げた信頼や誠実をもとに久世グループの価値を向上する。ここに、久世の新たなる挑戦が宣言されたのである。そして、2014年、水産仲卸会社である旭水産株式会社が全株譲渡によってグループに加わり、現在の久世グループの形となった。その後2017年、健吉が会長、真也が3代目社長に就任。世代交代を行い久世が更なる躍進へと歩みを進めた矢先、コロナ危機が襲い掛かる。特に久世の事業エリアは首都圏中心のため、業界内で売上の落ち込み幅は最も大きかった。しかし社長を筆頭に役員、社員が一丸となり、営業や管理部門の社員もトラックで配送業務を担い、また首都圏に6ヶ所あった配送センターを統合するなど試行錯誤の末、創業以来最大の危機を乗り越えることができた。